撰文:Daii

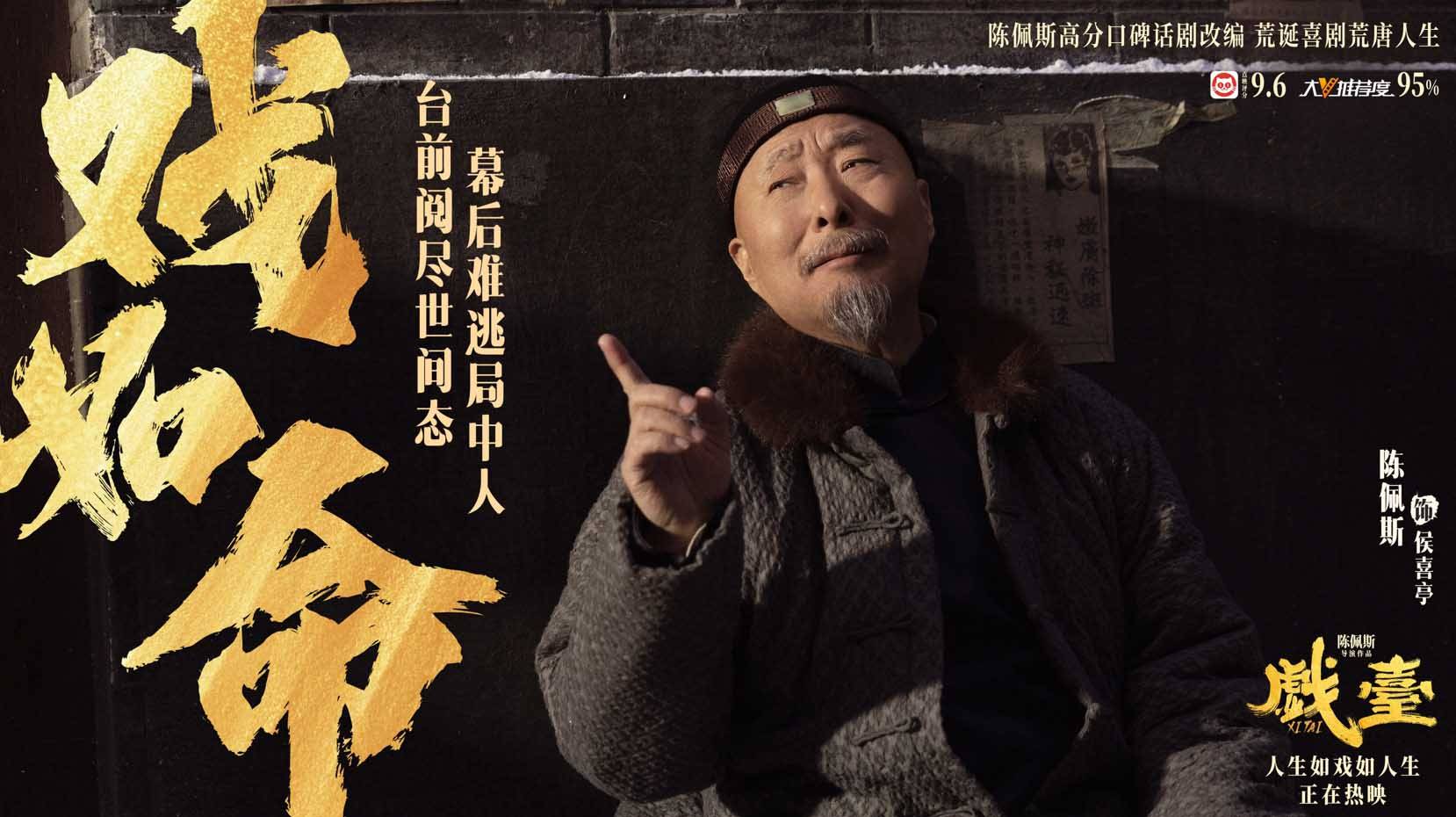

《戏台》带给我的震撼,丝毫不亚于《活着》。甚至可以说,《戏台》是《活着》的浓缩版——在一方寸戏楼里,把「苟活」与「无法活」同时掷向观众,刀尖相对,毫不留情。

在《活着》中,福贵一家在时代的碾压下苦苦挣扎,命运如落叶,被无形之手随意拨弄;而在《戏台》中,那只手不再隐藏,而是握着一把冰冷的黄金手枪,将「生」与「死」,「演」与「不演」,悬在扳机之上,逼人作答。

这只手,属于刚进城的洪大帅。他要求将经典剧目《霸王别姬》改掉。戏班上下顿时陷入两难:不改,枪口已对准脑门;改了,又该如何面对祖宗、面对良心?

正当众人被压至绝境之时,炮声响起,绿大帅入城,洪大帅倒台,好一个惊险落幕。

然而,当你把整出戏看到最后,就会明白:绿大帅并不是什么「救星」。他虽不改戏,却更为狠毒。他强迫戏班的男旦屈从于自己的欲望。最终,男旦投河自尽,用沉默的死亡,完成了一场无法谢幕的抗争。

那一声水响,像一面冰冷的镜子,把「改戏」与「不改戏」同时映照出同一个结局:在绝对暴力面前,艺人不过是靶子,连苟活,都是奢望。

这,便是赤裸裸的丛林法则:

强者以枪为牙,以炮为爪,随时撕碎任何不顺眼的命运;而弱者,只能在枪口与良心之间做选择题——却注定两头皆输。

当权力可以轻易替换、却始终集中于一隅,舞台再华丽、戏曲再悠长,也不过是猛兽嬉戏的背景布。《戏台》里洪大帅和绿大帅的故事,看似荒诞,却是一出人类历史反复上演的真实剧本。

我写这篇文章,不是为了讲一出戏,而是为了追问一个问题:

为什么「丛林法则」至今仍未被清算,反而在公共讨论中反复穿上「现实」「理性」的外衣,甚至成了部分人判断是非的标准?

你将从这篇文章中获得三样东西:

-

一面透视镜:看清那只枪是怎么握上来的,人们又是如何被训练着接受它;

-

一份历史地图:理解人类如何用「权力碎片化」、「法治约束」与「技术扩散」逐步打破丛林闭环;

-

一条现实路径:在今天,普通人如何借助区块链等工具,给自己和他人挖出一条暗河般的逃生路。

下面,让我们先一起去剖析这条人类历史上最古老、也最顽固的逻辑——丛林法则。

1. 弱肉强食:丛林法则背后的心理密码

真正推动丛林法则运行的,从来不是枪炮本身,而是人心中那团既渴望安全、又渴望支配的火焰。

这团火如果缺乏外部约束,就会像旱季的野草,一点火星便可燎原。而历史与心理学,早已为我们剖开了这条规律的骨架。

1.1 首先,是「服从的甜味」。

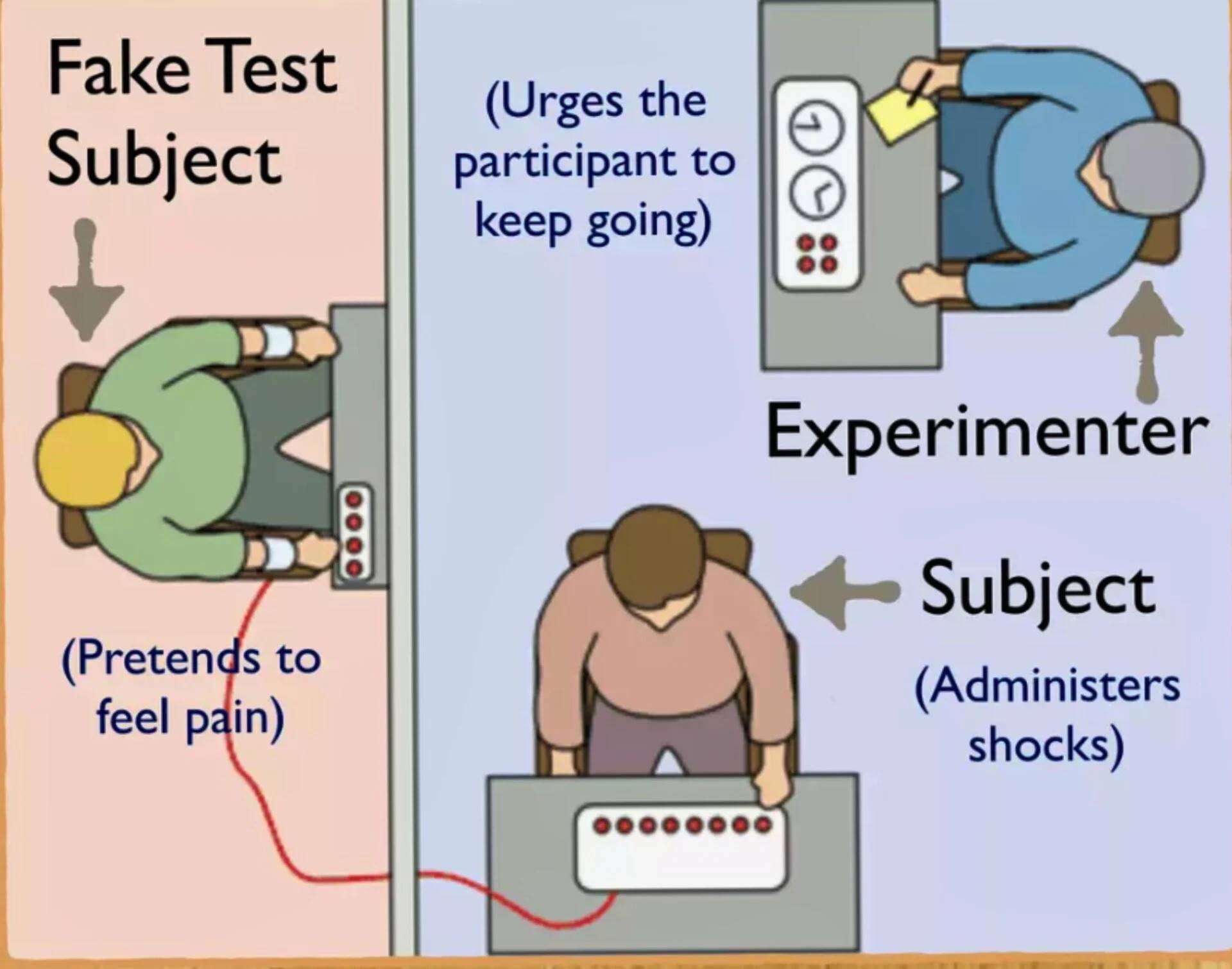

1963 年,耶鲁大学心理学家斯坦利·米尔格拉姆做了一项著名实验。他让普通人扮演「教师」,在权威命令下对「学生」施加电击。结果惊人:65% 的参与者在知道对方痛苦尖叫的情况下,依然把电压调到最大(Simply Psychology)。米尔格拉姆总结说:人们并非天生残忍,而是在权威面前,会下意识地「外包责任」——一句「我是奉命行事」,就足以让良知休眠。

1.2 接着,是「位置的醉意」。

1971 年,斯坦福大学心理学家菲利普·津巴多在地下室搭建了一座「假监狱」。他将一群学生随机分配为「狱警」与「囚犯」,短短六天内,那些原本温和的青年便开始对同龄人实施羞辱与酷刑,实验被迫中止。津巴多说:「换一件制服,戴一副墨镜,你我都可能成为自己痛恨的那种人。」(Wikipedia)

再往下,是「权力无上限的腐蚀」。

1887 年,英国历史学家阿克顿勋爵致信主教克赖顿,写下了那句被无数政治学者反复引用的金句:「权力导致腐败,绝对的权力导致绝对的腐败。」(Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely)(oll.libertyfund.org)这句话之所以流传百年,正因为无数案例都在验证它的残酷:

1937–1945 年,纳粹德国以「堕落艺术」为名,焚毁了逾 16,000 件现代艺术作品,其中包括毕加索、康定斯基等人的原作。这一行动抹去了整整一代欧洲现代艺术的成果。

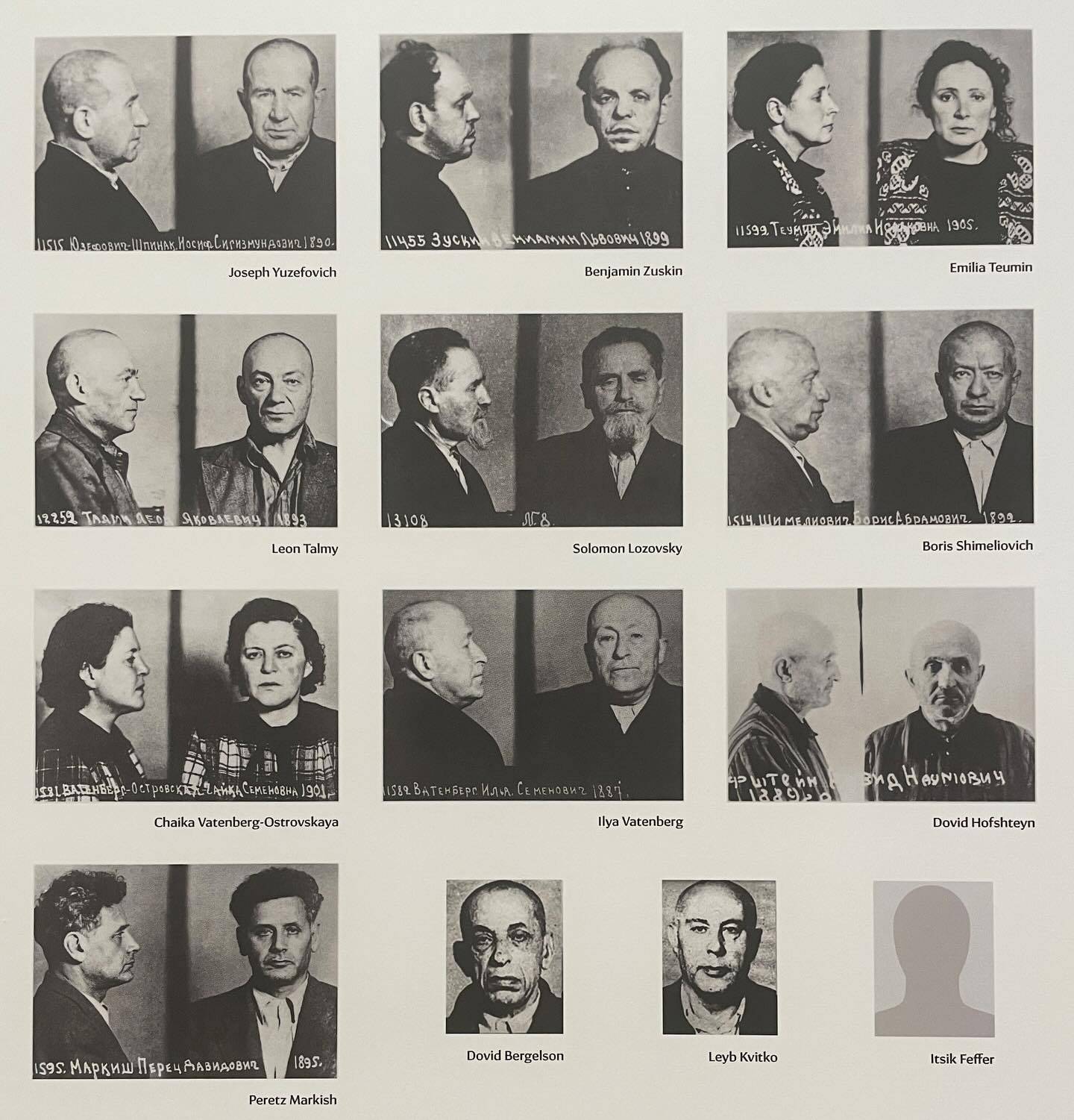

1952 年 8 月 12 日,苏联政权在一夜之间秘密处决了 13 位犹太作家,史称「被害诗人之夜」。在极权面前,他们连一张纸的分量都不曾拥有。

施暴者从不一定是恶魔,而是被置于一种「作恶无需代价」的环境中,才一步步滑向深渊。

1.4 最后,是「恐惧的传染」。

1994 年卢旺达大屠杀期间,电台 RTLM 连续播放煽动内容,仅 100 天便裹挟全国民众互相残杀,造成约 80 万人死亡。研究发现:住在距离第一位杀人者 300 米内的人,其参与暴力的几率显著上升。恐惧与从众,就像病毒,在社会网络中按地理路径迅速传播(lse.ac.uk)。

将这些实验与历史拼图拼接起来,我们会看到一幅深刻的人性图景:

-

服从,让个体卸下责任 ——「我只是奉命」;

-

位置,让个体沉醉权力 ——「我是规则的执行者」;

-

无约束的权力,让代价永远为零 ——「我不会被追责」;

-

恐惧与从众,将恶行扩散成集体行为 ——「我不动手,可能就是下一个」。

当这四个因子同时卡位,丛林法则就完成了闭环:暴力成本为零,作恶收益飙升。 洪大帅与绿大帅,不过是历史长河中成千上万双握枪之手的缩影;而男旦的身影,则是每一次横扫而过的权力下,被反复投射的牺牲者。

如果要破解这条公式,就必须在「服从—位置—后果—恐惧」的任一环上,加装安全阀: 让服从有界限、让位置受监督、让后果真实可至、让恐惧不再独占信息。

你也许已经想到了:破解之道,正是我们熟悉的那两个词——「民主」与「法治」。

在现实语境中,我们不妨回到那句早已写进社会主义核心价值观 24 个字:「富强、民主、文明、和谐,自由、平等、公正、法治,爱国、敬业、诚信、友善」 。这些文字不是修辞,而是对历史与人性的精准回应。

只是我们要明白:民主与法治从不是自然生长出来的果实,更不是强权之地的「自动升级包」。它们的萌芽,诞生于一次次「权力被打碎」的现实土壤之中。

2. 权力碎片化:民主法治的机会土壤

要想打破「服从—位置—后果—恐惧」这条丛林闭环,第一步,就是拆掉那个始终高悬在中心的节点。只要暴力与信息能被独占,文明就无法生根。

纵观历史,每一次可持续的民主与法治进程,几乎都萌芽于权力「被迫分散」的那一刻——一如河道分叉,才让水流不再汹涌成灾。

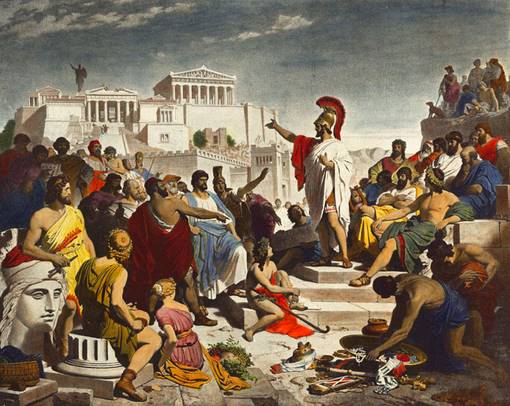

古希腊:从城邦到公民的粒度革命

公元前 6 世纪,雅典刻意将城市尺度压缩至「步行可达」,将政治权力切割到极小单元:六千名陪审员靠抽签上任,五百名公民轮值议政。 到了前 4 世纪,希腊约半数城邦实行了某种形式的民主(维基百科)。在这种高度分散的结构下,没有哪个个体或家族能彻底垄断治理权,法律才第一次被摆上公共辩论的舞台,成为所有人的事。

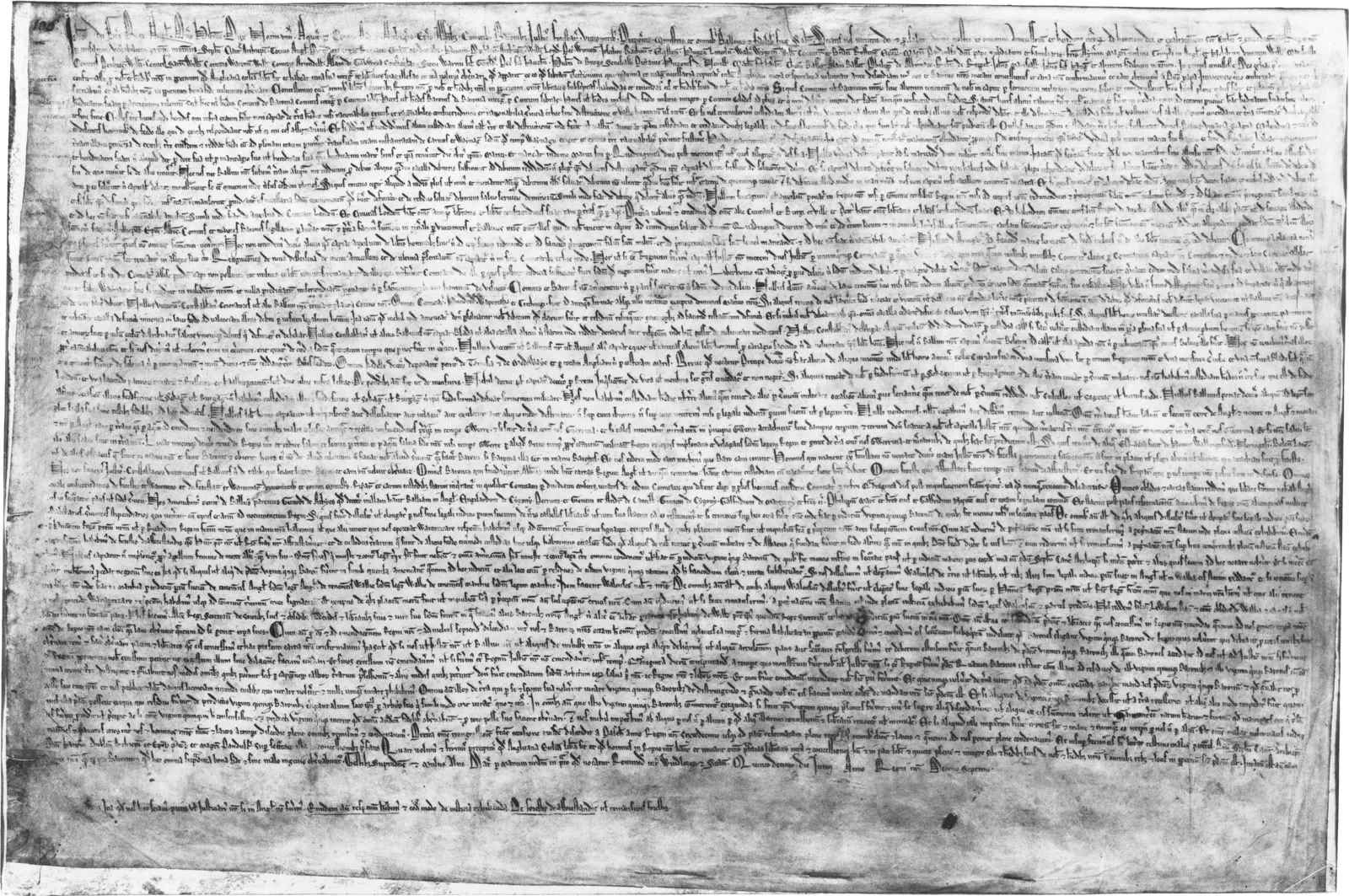

英国:贵族逼宫,王权挂账

1215 年,英王约翰滥征重税、滥关地主,激起贵族联合反抗。25 名叛乱男爵手持长矛围住伦尼米德草地,逼出了《大宪章》——一纸约束王权、强调「依法律审判」的契据(Encyclopedia Britannica)。 它并不完美,也不真正民主,但它首次确立了:即便是国王,也要在书面规则面前低头。这一历史节点,将法律从皇权脚下搬到谈判桌上。

荷兰:联省共和的去中心实验

1581 年,荷兰七省联合脱离哈布斯堡统治,成立了世界上最早的共和国之一。它不像英王那样集权,而是将外交与防务交由合议会议,各省税务、教会、人身自由高度自治。 在这种制度下,阿姆斯特丹商人可自由印报、开所、募资,17 世纪荷兰商船占全球三分之一,金融市场与新闻制度在多中心竞争中萌芽(gale.com)。

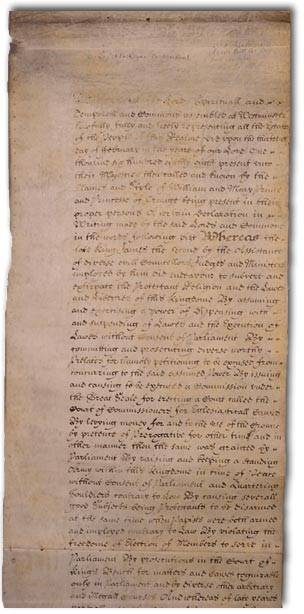

英国(再次):议会锁链拴住王权

1688 年「光荣革命」之后,威廉三世即位,但要想获得军费,必须年年向议会报账。于是,1689 年《权利法案》确立「未经国会同意,不得征税,不得维持常备军」(维基百科)。 从此,财政主权交还民间,议会通过预算、法律通过审议,王权第一次戴上了「预算枷锁」。

这些历史碎片,乍看各自为政,实则共振出一个共通的旋律:

当权力被打散,规则才有机会站上高处;当中心被削弱,法律与理性才有空间呼吸。

民主与法治从来不是上层设计的馈赠,而是无数「权力节点」相互掣肘、反复博弈后的副产品。一如森林的平衡,不靠猛兽的慈悲,而靠物种之间的相互制衡。

正因如此,当权力碎片化逐渐成为现实,人类社会才得以从「谁拳头大谁说了算」,走向「谁说得对谁就能被听见」。

随之而来的,是人类创造力的爆发:制度带来了安全预期,安全孕育了信任,而信任释放了想象力——科技革命由此悄然点火,民主与法治与创新一道,形成了双螺旋上升的文明之路。

3. 科学技术与民主法治的「双向奔赴」

当 1450 年古腾堡的印刷机在美因茨轰然启动,油墨的味道与铅字的撞击声,悄然改变了权力的分配方式。此后六百年,技术与制度如同一对螺旋交织的 DNA:每当一方突变,另一方便紧随其后协同进化。人类也就这样,一步步从「枪口规则」迈向「书面规则」。

3.1 科技为民主扩容

在人类走出原始部落之后,「权力集中」一度被视作效率的代名词。而技术,则往往首先为权力中心所用。但当信息传播、通信联络、公共表达的门槛不断降低,技术也就不再只是服务「金枪权杖」的工具,而开始悄悄「扩容」普通人的权利边界。

3.1.1 印刷机:把「读写权」从配给制变成平价品

古腾堡圣经问世仅二十年,德意志地区圣经售价从手抄羊皮本的 50 金币暴跌至不到 3 银币,成本坍塌超九成(维基百科)。

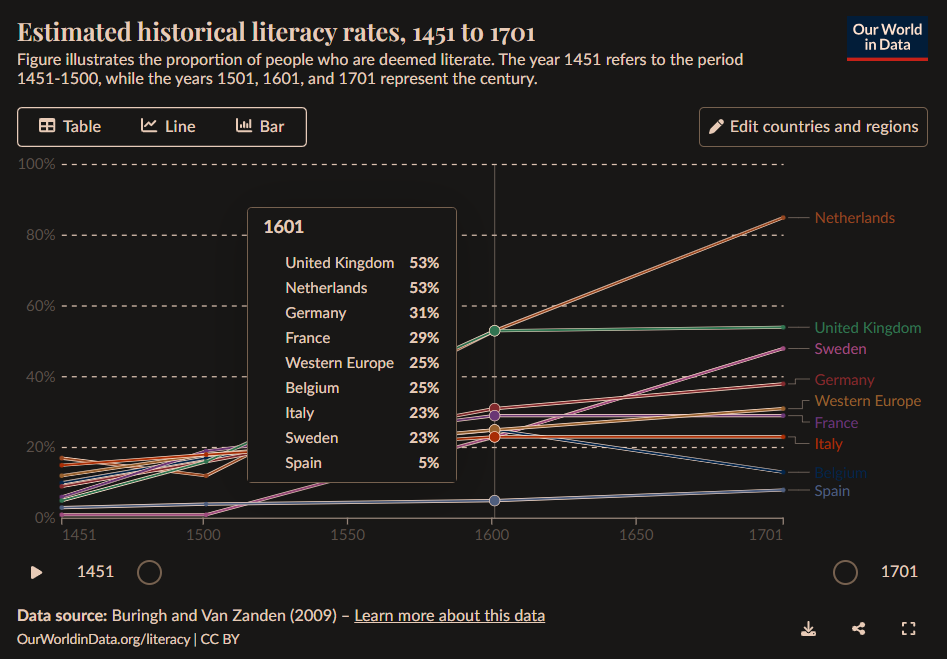

识字的门槛随之下沉:法国识字率从 1450 年的 6%,到 1600 年升至 29%(Our World in Data)。

当普通工匠都能翻书、写请愿,路德的《九十五条论纲》才能在半年内传遍莱茵河两岸,迫使帝国议会首次公开讨论「信仰自由」。 技术把「神甫口授」变为「人人翻书」,也把教廷威权拉入了大众评议的广场。

3.1.2 电报:让「次日监督」压缩为「当日监督」

1844 年,莫尔斯码贯通华盛顿与巴尔的摩,十年内,美国已铺设超 5 万公里电报线路。纽约《先驱报》率先用电报发送国会辩论稿件,当夜即可印上街头。

研究显示:1870–1890 年间,电报覆盖率每增加 10%,州议员的缺席投票率平均下降 2.3%(NBER)。这是技术第一次将「人民代表」与「人民眼睛」实时接通,选民监督不再延迟几周,而是次日见报、即刻问责。

3.1.3 互联网与社交平台:把「放大镜」升级为「显微镜」

1997 年,全球人均上网时间仅每周 30 分钟;2024 年,这一数字已攀升至每日 6 小时 40 分,网民总数突破 53.5 亿,占全球人口近七成(DataReportal)。英国的 e-Petition 平台上线仅十余年,就已促成 62 个议题进入议会强制辩论(publications.parliament.uk)。

2020 年美国总统辩论期间,事实核查机构在 90 分钟内发布 187 条实时纠错,平均延迟仅 42 秒(Poynter)。技术透明度从「报纸放大镜」跃升为「秒级显微镜」,让公共谎言的半衰期压至史上最短。

事实上,科技的每一次跃迁,不仅改变了我们获取信息的方式,也改变了我们参与决策的可能性——从「能听」变成「能说」,从「能说」进化到「能改」。

3.2 好民主才能催生好法治

科技可以放大声音,但只有民主能把它们汇入规则制定的管道,而法治则负责将这些声音固化为每个人都可查、可诉、可执行的「制度代码」。

只有当「谁能写规则」与「规则真管用」同时成立,技术才不会成为新的垄断工具。这并非抽象推理,三组历史坐标已足够说明:

A. 1689 年《权利法案》:先有代议,后有法治

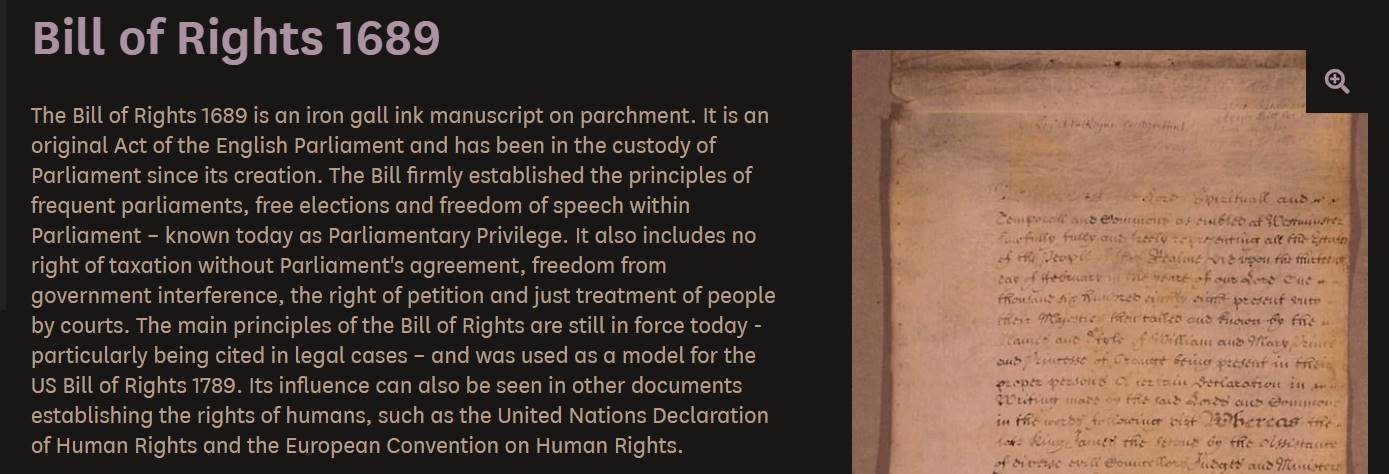

光荣革命推翻詹姆斯二世后,威廉三世必须在议会点头后才能征税、维持军队。这一结构被写入《权利法案》,并明确「言论自由」「常设议会」等核心原则(parliament.uk)。 先有「代议授权」,后有「王权受限」。若无前者,法案只是纸张;若无后者,代议不过是空谈。

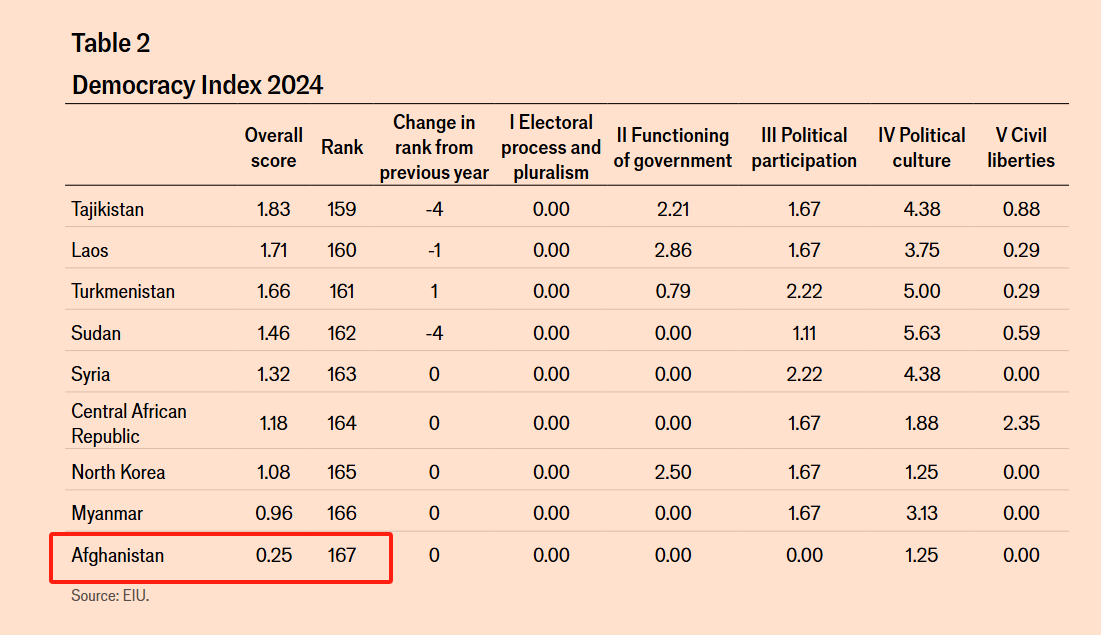

B. 数据共振:民主指数 ≈ 法治指数

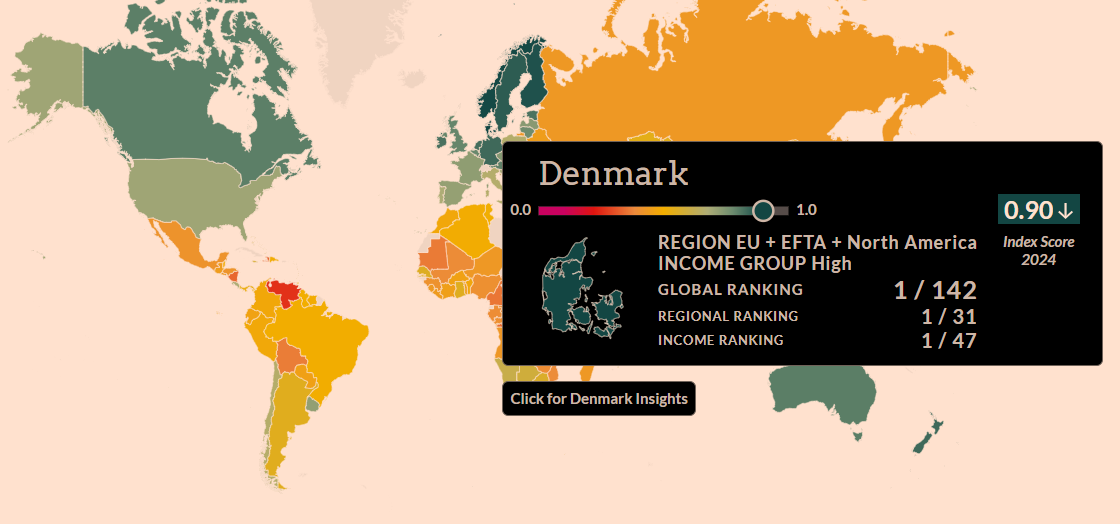

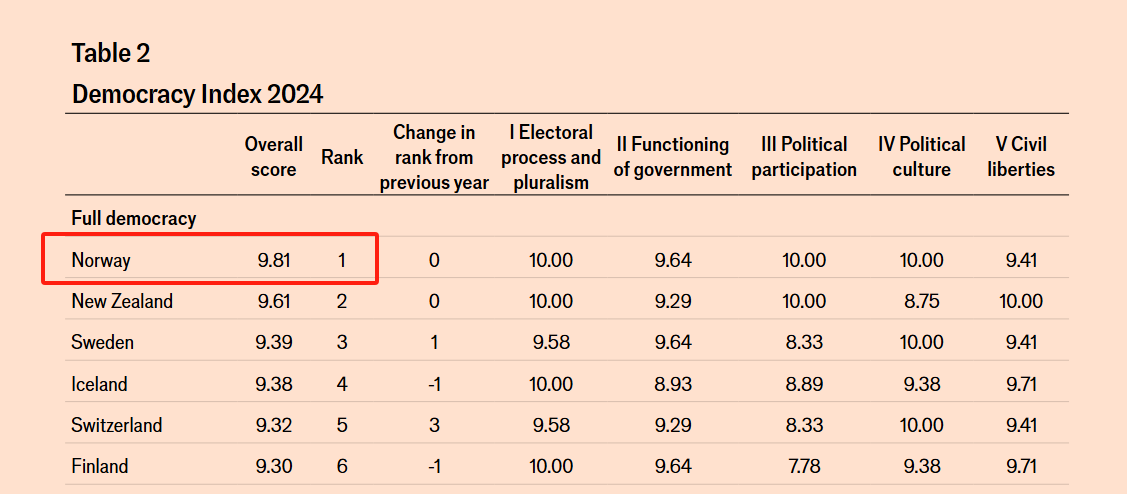

世界司法项目(WJP)2024 年《法治指数》将丹麦、挪威、芬兰排在前三位 (World Justice Project)。

《经济学人》民主指数也将这三国列为全球前五(丹麦 9.80,挪威 9.81,芬兰 9.58)(d1qqtien6gys07.cloudfront.net)。

反之,位列末位的委内瑞拉、柬埔寨、阿富汗,其民主评分皆低于 3 分。

两套指数在 142 个国家中相关系数高达 0.86,几乎同步波动。可见:民主是制度之源,法治是制度之形。

C. 「动老大」:法治之刃必须插在民主之鞘

博索纳罗(Jair Bolsonaro) 2022 年选举失利后即被最高选举法院与联邦警察多线调查:包括涉嫌策划政变、篡改疫苗接种记录、煽动暴力抗议等。2023–2024 年间,他已数次出庭作证,政治权力的失守让司法程序得以全面推进。

内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu) 以色列地方法院 2022 年审理其三项贪腐指控(行贿、欺诈、背信)。案件至今仍在推进中,他本人已于 2024 年 12 月首次当庭接受交叉询问。选举照常举行、反对党掌握议席,使审判得以维持独立性。

《时代》杂志梳理全球 15 起类似案例得出规律:只有在选票真实流动、反对派活跃的政体中,司法才敢「动老大」。反之,在「强人+橡皮图章议会」的体系里——如委内瑞拉、缅甸——所谓「司法问责」往往是纸面幻影。

印刷机、电报、互联网的本质都在于:把麦克风递给更多人。 但这不够——只有当这些声音既能进入立法通道,又能在法院落地,科技才不会被权力逆用。技术红利是否会被监控机器吞噬,最终取决于:民主授权是否真实,法治约束是否硬核。

3.3 法治反哺科技创新

我们也别忽略这条链条的回流效应:法治不只是约束技术的笼子,它也是推动创新的加速器。

-

1889 年,美国最高法院在「爱迪生灯泡案」中首次确立「显而易见性」原则,为后来的交叉授权打开了专利闸门,直接加速了电气化浪潮;

-

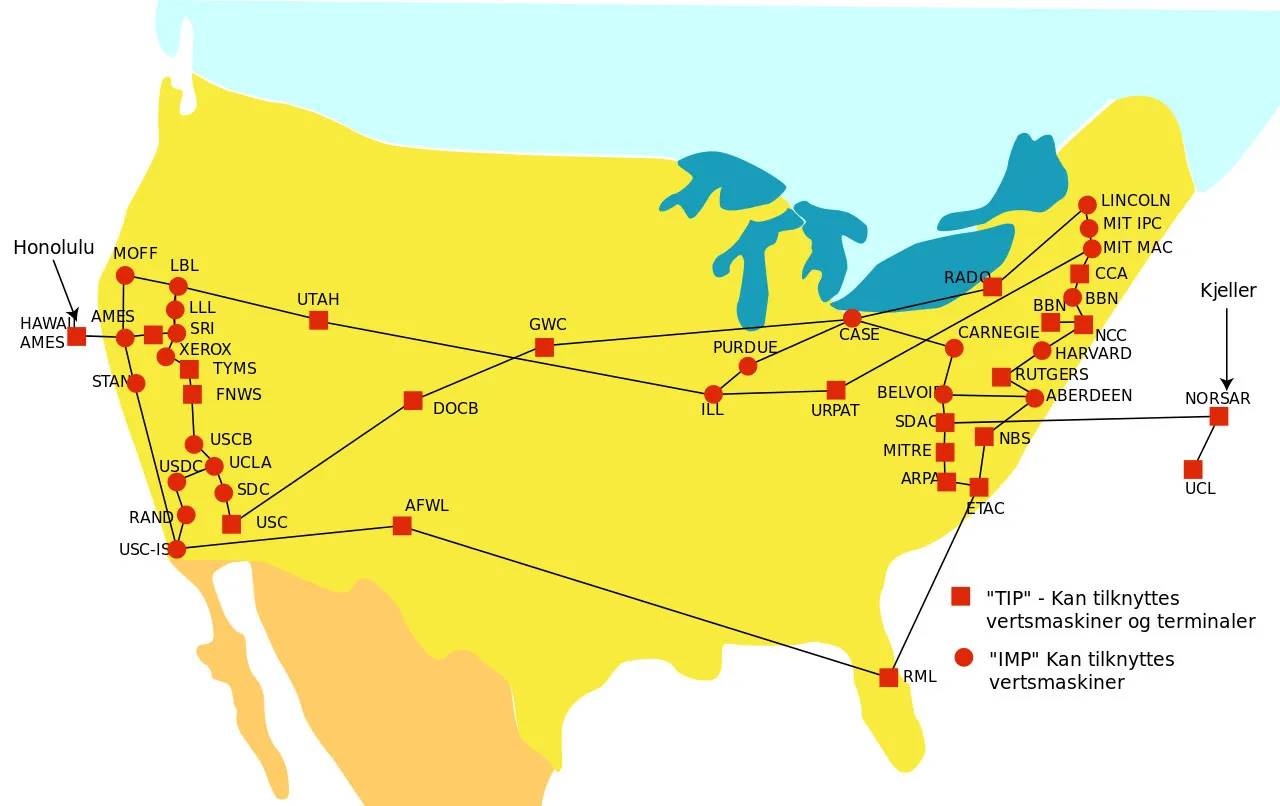

1958 年,《国防教育法》拨款培养 65 万工程师,其中一笔 1000 万美元资助催生了 ARPANET——互联网的前身;

2016 年,《欧盟通用数据保护条例》(GDPR) 将「可迁移数据权」写入第 20 条,催生了加密协议、零知识证明等一波创新创业潮。

只要法治能提供清晰的产权、公开的预算、可靠的可诉机制,创新者就敢于在阳光下下注;反之,模糊与失序只会让技术异化为垄断与犯罪的温床。

3.4 小结

从印刷机到区块链,每一次技术跃迁都在削弱信息与资本的「围墙成本」,迫使权力不得不分权让利。而每一次制度革新——从纸质请愿到链上投票——又反过来为技术扩散铺上「规则之轨」。

科学技术与民主法治,就这样在几个世纪的长跑中,彼此缠绕、共同进化。只要这对双螺旋还在旋转,洪大帅手中的黄金手枪就难以轻易扣响扳机。

然而,正如我们所见,世界从不均衡发展。在有些国家,选票与法治如星光密布;而在另一些地方,丛林法则从未真正离场,只待风向一转便卷土重来。

当国家本身成为文明前进的障碍,传统治理工具早已捉襟见肘。经济制裁、外交孤立虽声势浩大,却难以抵达个体命运的微观层面。

但在这场进化的接力中,有一个新的变量悄然登场:

区块链——现实世界「权力碎片化」的虚拟复制品,或许正为那些被困在强权之下的人,提供一条幽微但坚定的逃生之路。

4. 去中心化,强权阴影下的一线生机

当传统金融、媒体与司法都被同一只铁腕牢牢攥住时,区块链就像一条悄无声息的潜流——水面虽窄,却能在密不透风的权力高墙间,为价值的流通挖出一条暗河。

但是,我们应该明白「区块链的去中心化」的力量源头是「权力的碎片化」。

4.1 从「权力碎片化」到「去中心化」

当中古欧洲被分割为数百个公国时,没有哪个权力中心能长期独占暴力与知识。正是在这种碎片化的缝隙中,活字印刷机破墙而出,把神职的拉丁经卷变成平价纸张,也把「知识的护城河」冲刷为公共河道。此后四百年,历史踏上了一条可被数据验证的阶梯:

-

1600 年,法国识字率升至 29%,比 1470 年足足翻了三倍;

-

两代人后,《权利法案》把「未经议会不得征税」钉进英王的权杖;

-

又过一世纪,英国工业专利体系与蒸汽机并行爆发,使其人均 GDP 达到欧陆平均的 2.4 倍(IMF 长期序列)。

每拆掉一块「单点权力」,人类就多得一张技术红利券。区块链正试图把这条物理阶梯,复制进虚拟世界:

-

无中央账本:比特币网络中超 2.3 万个完整节点分布于 140 多个国家。想「一键封链」?需要同时拔掉全球万条数据线。

-

无许可准入:用户在手机钱包内跳过外汇管制,仅凭 24 个助记词即可跨境转移全部资产。

-

可验证共识:每一次转账都记录在链,既防贪污挪用,也让全球观察者实时「盯链」。

现实中的权力碎片化曾铺就工业革命之路;虚拟世界里的去中心化,或许正在为未来的「公链治理」与「代码宪法」打开一道门。

4.2 三个真实的逃生通道

以下这三个真实发生的故事,正是去中心化技术如何在现实的压迫夹缝中,为人们送来一线生机的最佳注脚。

● 委内瑞拉:用私钥对抗百万倍通胀

2015 至 2020 年,玻利瓦尔币购买力蒸发超过 99.9999%。在最糟的一周,买一斤面包需要三大包纸币。在这种「现金溶洞」中,加拉加斯的工人学会了一个新动作:一领完工资,就立刻打开手机,把钱换成 BTC 或 USDT。

2024 年,NGO 统计显示,本地 P2P 比特币交易量持续攀升,周度峰值已跻身全球前三。在这个连官方汇率都没人相信的国家,一串 24 个助记词,就是一个「便携银行」。

● 尼日利亚:不上银行,资金上链

2020 年 #EndSARS 反警暴抗议爆发后,政府冻结了核心组织者在银行的账户。几个小时内,女权者联盟 Feminist Coalition 将募捐二维码换成了比特币地址。五天内,他们收到价值约 5.1 万美元的 BTC,并通过 P2P 场外交易换成本地货币采购医疗物资(The Columnist)。传统金融的阀门被强制关闭,但链上的管道,无人能掐。

● 白俄罗斯:加密货币撑起流亡者的救命钱

卢卡申科政权控制银行、切断慈善账户,导致大量政治犯家属失去生计来源。流亡组织 BYSOL 在立陶宛开设 BTC 和 USDT 钱包,2022 年共发放超 60 万欧元的加密援助。

每一笔平均在 48 小时内到账,受助者通过闪兑柜台换成卢布(来源:bysol.org)。去中心化账本确保了捐款流向公开透明,却又几乎无法被一次性冻结。

这些故事并不遥远,也绝非孤例。它们只是冰山一角——在全球无数强权阴影下,还有更多人正通过一台旧手机、一组助记词,与无法触碰的权力展开博弈。在「链上价值迁移」日益平民化的今天,普通用户也可以借助类似的低成本策略,在日常实践中获得认知与收益的双重提升。

4.3 小结:暗河未必万能,但正在加宽

区块链不是万能钥匙。它怕断网、怕断电,怕被用作骗局或炒作工具。没有法治护栏,链上同样可能沦为庞氏舞台。但这颗星球,早已不止有地面基站——

截至 2025 年 8 月,SpaceX 的 Starlink 星座已部署 8,075 颗卫星,占全球在轨卫星总数的 65%(Space.com)。

哪怕地面上竖起铁幕,头顶还有星幕。

就像活字把真理塞进背包、电报把议会写进早报,区块链正试图把金融、合同与治理,打包进一串哈希。它或许无法带来乌托邦,但它正在把「金枪独断」的成功率,压低到历史新低——

这是对丛林法则最隐秘、也最坚定的反击。

结语

《戏台》为我们展露了一方血迹斑斑的舞台——剧本由枪口翻页,演员以生命谢幕。它告诉我们:

只要权力能独唱,众声就只能哑然。

历史的长镜头告诉我们:

现实中的「多声部」之所以得以奏响,是因为权力被不断拆分、被法治所笼、被技术所推。

而今,区块链正在把这种碎片化复制到虚拟空间,像一条悄无声息的暗河,穿行于铁幕与断网之间,为压迫之下的人开凿出逃生的涵洞。

它还远谈不上完美,却足以让黄金手枪在扣动扳机前第一次犹豫——成本与后果,开始浮现为权力计算的一部分。

真正的文明,从不靠舞台布景的华丽来衡量,而在于:

是否还有哪位「绿大帅」,可以一声喝令,定别人生死。

欢迎加入深潮TechFlow官方社群

Twitter官方账号:https://x.com/TechFlowPost

Twitter英文账号:https://x.com/BlockFlow_News