撰文:深潮 TechFlow

加密市场最近的几件事,再次将稳定币推上风口浪尖。

4月2日晚,孙宇晨的一则关于香港信托公司 First Digital Labs 的爆料,让该公司发行的稳定币 FDUSD 瞬间脱锚,价格一度跌至0.87美元,引发社区热议。

币安作为 FDUSD 的主要交易平台,迅速回应该稳定币可以1:1兑付,这才使得 FDUSD 价格逐渐回锚。

而几乎在同一天,稳定币 USDC 背后的巨头,发行商 Circle 向美国 SEC 提交 IPO申请,试图通过上市与合规,抢占全球市场。

这两个事件看似无关,背后实则指向了一个核心问题:

今天稳定币的成功,拼的不是技术,而是渠道。

FDUSD 在关键时刻有被渠道抛弃的风险——如果没有币安的强力背书,FDUSD可能早已无人问津,沦为“有价无市”的孤币。

而 Circle上市的背后,你可能不知道的是,其为上市做准备提交的S-1文件显示,交易所因持有USDC能够获得可观的利息收入分成,说人话就是 Circle 花钱买渠道,让各大交易所持有 USDC。

这就是渠道的力量:它不仅决定了稳定币的可见性和流动性,更直接影响了用户的信任和采用。

稳定币的两端:资产储备与渠道铺开

在稳定币、现实金融与加密经济逐渐交融的世界里,一个稳定币的生存逻辑,可以拆解为“两头”:

一头是足够的资产储备,解决“你放心用”的信任问题,比如 USDC 和 USDT 背后都有购买的短期美债或美元做支撑,规模庞大的储备金让你相信自己不是在用空气币;

另一头是渠道铺开,解决“你有地方用”的使用问题。在加密世界,渠道意味着交易所的背书、DeFi协议的集成、以及支付场景的覆盖。稳定币如果不能进入主流交易所的交易对、DeFi的流动性池,或者场外交易(OTC)市场,就无法形成真正的使用闭环。

以传统行业类比,渠道铺开就像品牌争取曝光和流量。稳定币需要在用户最活跃的场景中“刷存在感”,才能从众多竞争者中脱颖而出。

之前数据显示,2024年4月,稳定币在集中化交易所(CEXs)的月交易量达到2.18万亿美元,较2023年12月的9950亿美元显著增长,显示其在加密生态中的核心地位。

行业趋势预测,若市场继续保持增长势头,2025年2月稳定币的月交易量可能达到1.2万亿美元,活跃地址或从2024年5月的2750万增至3000万。

此外,2024年9月的数据显示,约90%的稳定币交易量集中在头部交易所和DeFi协议。这意味着,渠道的广度和深度直接决定了稳定币的采用率。

资产储备和渠道铺开看似同等重要,但现实中,渠道往往更具决定性。

原因很简单:用户对稳定币的信任不仅来自储备的透明度,更来自其在市场中的可见性和流动性。

如果一个稳定币储备再充足,但没有渠道支持,用户无法方便地使用或交易,它就只能成为“可见但不可用的死币”。

毕竟对于我们每个人, Tether 和 Circle 资金储备更多只是一纸遥远的报告;而 USDC 和 USDT 能不能够买到,则是一眼就能看到的事情。

交易所即渠道

回到文章开头说到的几个例子上。

当孙宇晨爆料 FDUSD 发行商First Digital Trust(FDT)无法兑付时,FDUSD价格脱锚迅速跌至0.87美元。

FDUSD的储备透明度本身也相对不够透明,其托管银行和资产构成从未公开;唯一支撑其稳定的,或许是币安的背书。

根据 Coinmarketcap 的数据,FDUSD 流动性最大的交易平台仍是币安。

当币安官方公告指出 FDUSD 可以1:1兑付时,市场信心回暖,价格也逐渐回锚。

这一事件其实变相说明,当稳定币资产储备的透明度不足时,渠道的背书可以成为稳定币的“救命稻草”。如果没有币安的强力支持,FDUSD 在舆论的风口浪尖里现在是否能够回锚,还是个未知数。

这事说白了,是一个稳定币在经受一场FUD时,被动地为其渠道所救。

当然,也有稳定币主动向渠道示好。

公开数据显示,USDT 占了稳定币市场的大头,市占率超过60%;而 USDC 则只占到了25%左右。

因此,为了稳住 USDC 的市场份额,Circle 作为其背后的发行方, 向各大交易所抛出橄榄枝,以期交易所们能够储备更多的 USDC。

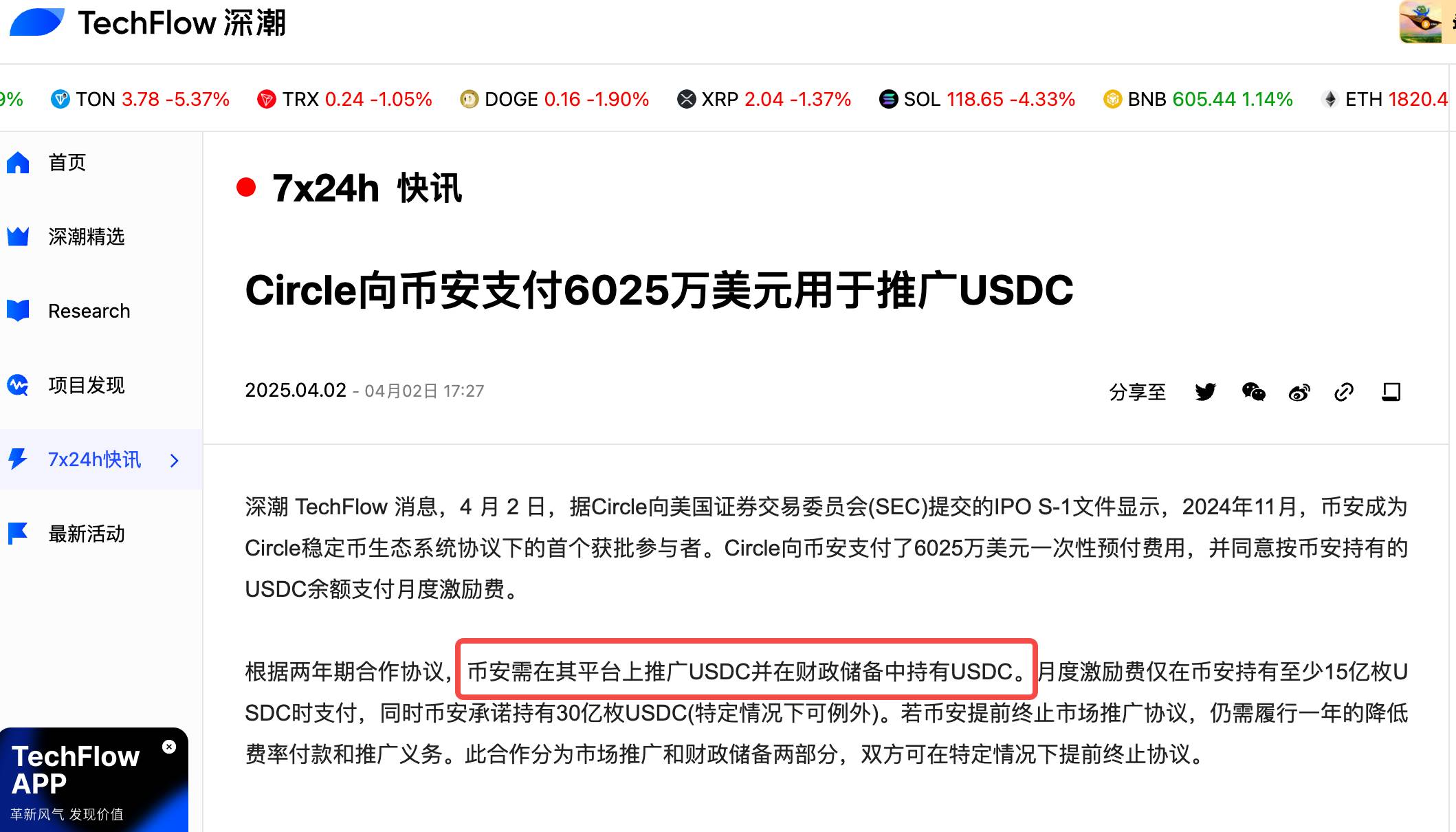

比如从最近 Circle 向 SEC 提交的 IPO 文件中可以看到,Circle向币安支付了6025万美元一次性预付费用,并同意按币安持有的USDC余额支付月度激励费。

“币安需在其平台上推广USDC并在财政储备中持有USDC。月度激励费仅在币安持有至少15亿枚USDC时支付,同时币安承诺持有30亿枚USDC”。

另一边,Circle 也对美国加密交易所 Coinbase 开出了类似条件,Coinbase将获得USDC储备剩余收入的50%。

具体细节上,从Circle储备收入中分成的比例,实际上与Coinbase平台上持有的USDC数量直接相关。

如果更多的USDC存储在Coinbase平台上,交易所分得的储备收入比例将增加;反之,如果用户直接通过Circle或其他平台持有USDC,Coinbase的收入占比将减少。

所以,你可以理解为 Circle 在支付渠道费,让交易所们尽可能的储备和推广自家的 USDC。

抓到老鼠就是好猫

奥地利经济学派经济学家哈耶克,曾在其著作《货币的非国家化》中提出一个颠覆性的观点:

“让市场自由竞争,优胜劣汰,最终选出最好的货币。”

哈耶克认为,货币不应由政府垄断发行,而应允许多种货币并存,通过市场竞争筛选出最稳定、最可信的货币形式。稳定币的出现,似乎是对这一理论的一次实践:USDT和USDC们,试图在竞争成为用户心中那个最佳的“数字美元”。

但现实情况是,市场的自由选择往往受到渠道的深刻影响。

稳定币的竞争并非完全基于资产储备的透明度或技术的优越性,而更多地取决于谁能占据更多的渠道资源。

USDT 为什么这么流行?

储备规模大当然是它纸面上良好的基本面之一,但更重要的是,它或许已经在某些“特殊渠道”里卡住了独特的生态位。

灰产、跑分、带单、电诈...在这些拿不上台面的业务中,USDT 已经成了心照不宣的地下硬通货;你很少看到有人真的拿USDT反向去1:1换回美元,但它似乎已经被广泛的被用作“特殊业务”结算的首选标的。

用互联网黑话来说,这是找到了自己的垂直赛道。

而 USDC 即使没有那么流行,在币安和Coinbase的主力地位也不是市场自然选择的结果,上文 Circle 的IPO 文件也提到了,本质上是 Circle 花钱买来的。

两种稳定币,两种采用路径,既非法定,也非天选,都是加密行业从边缘野蛮生长逐渐形成气候的来时路。

在这个充满灰色地带的加密世界里,USDT和USDC用不同的方式证明了一件事:不管是地下硬通货还是买来的席位,能抓到老鼠的,就是好猫。

全球扩张的胜负手

最后,稳定币的生存逻辑,归根结底是一场关于信任和场景的博弈。

渠道不仅是生存的命脉,更是制胜的关键。

正如哈耶克所设想的市场自由竞争,稳定币在未来或许会选出那个“最好的数字美元”。

但在这场战争中,谁能占据更多的交易所交易对、DeFi流动性池和支付场景,谁就能赢得用户的信任和市场的主导权。

USDT受灰色渠道青睐,USDC用合规买路,其他新兴稳定币竞争者们在各自的DeFi协议、交易所和链的背书下艰难求生——不同的路径,同一个真理:渠道为王。

未来,随着监管的收紧、DeFi的崛起和央行数字货币(CBDC)的竞争,稳定币的全球扩张之路将更加复杂。

但无论规则如何变化,渠道的逻辑永恒不变。

在这场没有硝烟的战争中,谁能铺开更广的渠道,谁就将成为真正的王者。

欢迎加入深潮TechFlow官方社群

Twitter官方账号:https://x.com/TechFlowPost

Twitter英文账号:https://x.com/DeFlow_Intern